膜科学与技术的多相分离的研究对石油化工、天然气的开采、污水处理、生物医学、湿法除尘、发酵工程等领域具有重要的意义。如何实现在恒压环境下的动态可控多相分离一直以来面临着巨大的技术挑战。近期,LETOU.COM乐投物理科学与技术学院侯旭教授研究团队在这一领域取得突破性进展,其研究成果在美国科学促进会出版的《Science Advances》(Science子刊)上发表了题为“Liquid gating elastomeric porous system with dynamically controllable gas/liquid transport”的最新研究。

侯旭教授研究团队长期致力于多尺度孔道材料的研究。该团队提出了仿生多尺度智能门控的概念和多尺度界面的设计。仿生多尺度智能门控是指受到自然界中生物体的启发而开发的微/纳尺度的多孔膜材料,膜孔道受外界刺激,包括光、压力、pH、温度、湿度、电场及磁场等响应,能够实现膜孔道的打开和关闭,选择性地进行物质输运(Adv. Mater., 2016, 28, 7049-7064)。多尺度界面的设计则包括多尺度孔道表面的液体滑移表面的设计,多尺度孔道内固/液/液界面的设计,以及多尺度孔道内的动态滑移界面的设计(Small, 2018, 1703283; ACS Nano, 2018, DOI:10.1021/acsnano.7b07923)。

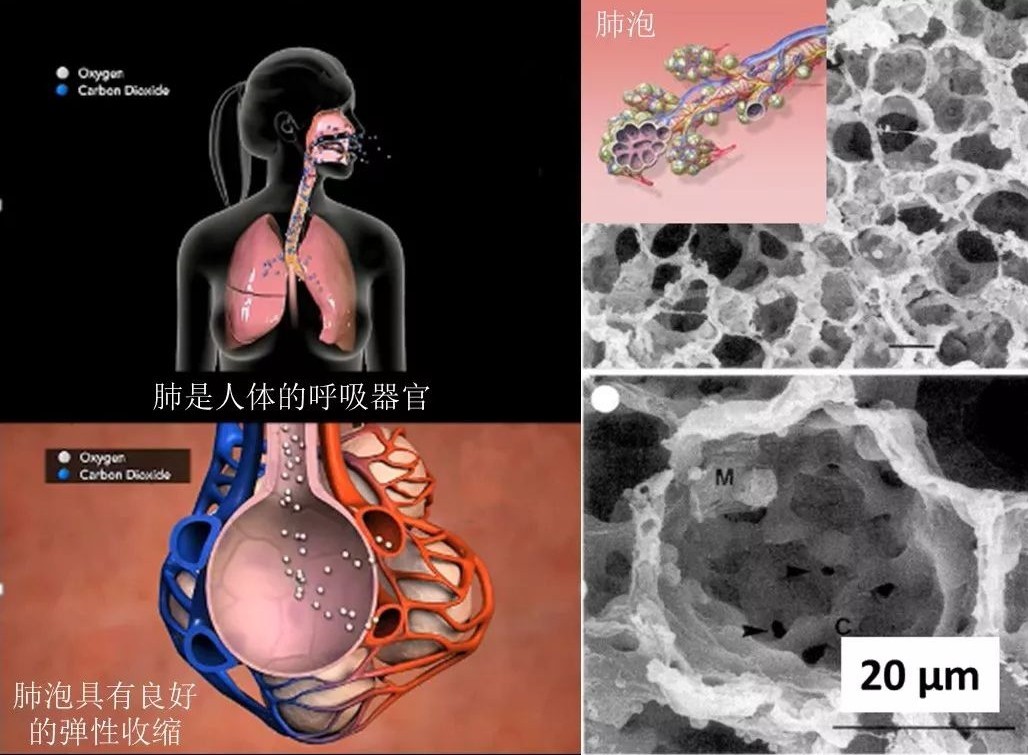

生物中的肺泡,充满了微米尺度的孔道,由液体填充了组织,气体通过充满液体的通道进入组织内部,进行气体交换。可弹性收缩的肺泡小孔,能够很好地实现压力梯度的液体门控开关。受到该生物肺泡小孔的启发,侯旭教授研究团队设计了仿生液体复合有机高分子弹性膜系统。

图1 生物中的肺泡小孔,很好地实现压力梯度的液体门控开关(图片来自网络)。

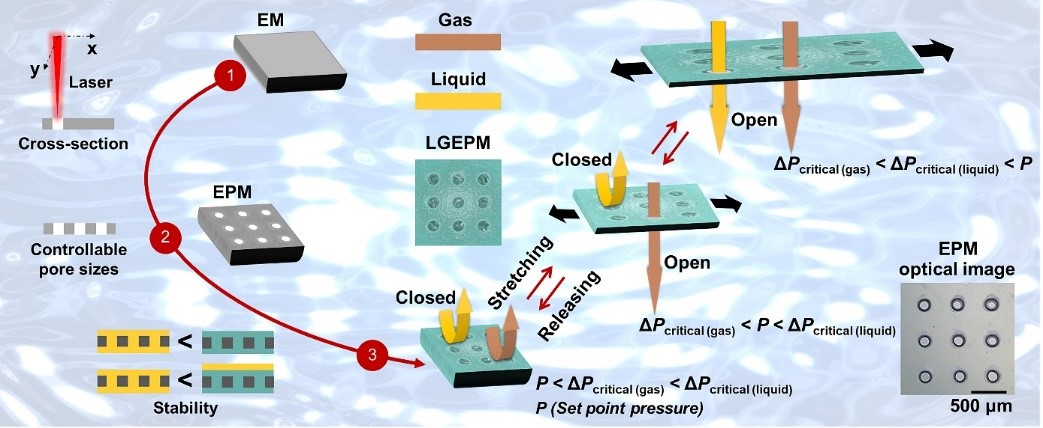

此项研究首次将功能液体与有机高分子弹性体材料复合形成稳定的复合膜体系,用于在恒压环境下的可控多相输运与动态分离。其中,功能液体由毛细力稳定在弹性体多孔膜中,形成了一种液体门控,液体门控技术把传统固液界面的科学问题转移到液液界面,把液体作为动态“门”,来实现对物质的可控输运与分离。通过对弹性体材料孔径的动态调控和液固界面的协同作用,控制流体的输运性能。这一全新的复合材料设计思路有望应用于有气体参与的化学反应、燃料电池、多相流体系、多相微反应、仿生微流控(Nat. Rev. Mater., 2017, 2, 17016; Chin. Chem. Lett., 2017, 28, 1131-1134; Acta.Phy. Sin., 2016, 65, 178301.)、胶体颗粒的制备等领域。这一研究方向将对开发新一代的多相分离系统提供新材料和新技术手段,推动多相物质输运与分离技术的发展。

图2 仿生液体复合有机高分子弹性膜工作原理

这一研究首先设计了孔径可控的高分子弹性体多孔材料,该弹性体材料具有良好的伸缩率(断裂伸缩率~450%)和稳定性(循环稳定性达500次以上)。不同的孔径设计,使得待输运流体通过膜体系的压强阈值发生改变。弹性体多孔膜具备了孔径动态可调的特性和优异的恢复能力。

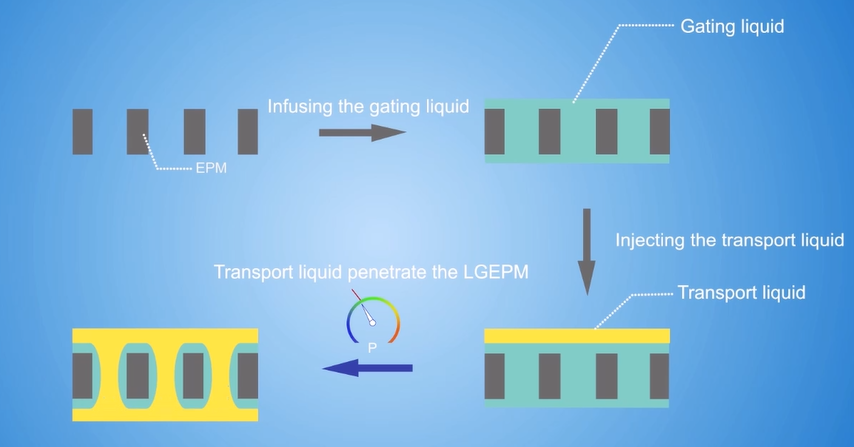

不同的功能液体与高分子膜材料之间具有不同的浸润性,通过优化浸润性条件,构筑了稳定的液体门控复合膜体系。由于功能液体与高分子膜材料的复合,避免了待输运流体与膜材料的直接接触,该体系具有优异的抗污性能。

图3 仿生液体复合有机高分子弹性膜的界面设计

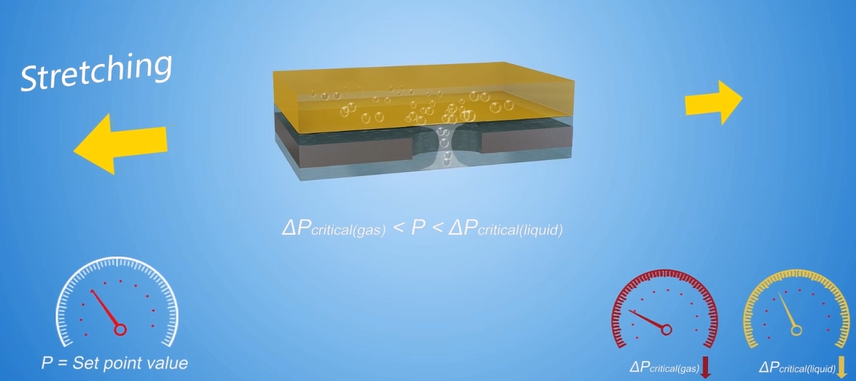

从实验和理论两方面研究了孔径对物质过膜压强阈值的影响。分析了弹性体多孔膜材料受到一维和二维形变的应力分布。并从一维和二维形变调控物质输运性能。研究发现,在一维和二维的外力作用下,待输运流体通过复合膜体系的压强阈值均能降低,并能通过外力动态地改变该阈值。每种待输运流体都有一个特定的过膜压强,受到外力作用时,液体复合弹性体高分子膜发生定向形变,既保证了复合膜的高透过性,又保证了复合膜的高选择性。

图4 仿生液体复合有机高分子弹性膜在外力作用下实现气液分离

进一步设计了基于仿生液体复合有机高分子弹性膜的气液分离流体器件,首次实现了在恒压环境下的可控气液输运和动态分离(分离效率97%以上)。该复合体系的材料选择广泛,材料制备简单,可控性好,稳定性高,具有良好的抗污性能和恢复性能,能动态调控物质过膜压强,这项研究对多相物质输运和分离将具有重要的意义。

该课题得到了国家自然科学基金委(项目批准号:21673197),高等学校学科创新引智计划(项目批准号:B16029)和LETOU.COM乐投校长基金(项目批准号:20720170050)等资助与支持。

全文链接:http://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaao6724

课题组主页:http://xuhougroup.xmu.edu.cn/